わからない、って怖いですよね。

認知症って言葉は知ってても、認知症の事は、何も知らない。

義母と暮らすようになって、その前から、「なんか、言ってる事おかしい」って思っていたけど。

その時、一緒に暮らしてた義姉達は、全くわかっていませんでした。

義母の症状が進行して、初めて

もう、ばあちゃんとは一緒に暮らせない

となって、私が介護を引き継ぐことになりました。

その時には、ついさっきのことも忘れてしまう位に。

病名は『アルツハイマー型認知症の重度』、もうこうなったら遅らせる薬も効きません。

1年間、辛抱強く介護してきましたが、

口が達者で「私はどこも悪くない」という義母と付き合うことは、心も身体もすり減らし、とうとう、在宅介護を諦めました。

まだまだ元気な義母が、『オレンジサポーター養成講座』を受けて、自分の病気と向き合えていたら、何か変わったのかもしれない。

そんな風に思わせてくれた講座です。

このブログでは、私が感じた、これからの介護は情報が大事なことをお伝えしていきます。

認知症『家族会』に参加してみて

認知症家族は、毎日の介護でへとへとです

SNSで、時間軸のズレた母親が「玄関の鍵は閉めたのか?」「ご飯の支度しないと」と夜中に何度も起き出す投稿を目にしました。

そんな母親に2時「まだ、早いよ。みんな寝てるから、寝ようね」

3時「〇〇くん、外で食べてくるから遅くなるって、大丈夫だから」

優しさと心配と思いやりから来る行動だとわかってても、これが毎日の日常だと思ったらやり切れないなー。って思いました。

義母の見当識症状は玄関入って始まった

ばあちゃんも、ついさっきまで

トメちゃん、これからお世話になるけど、よろしく頼むね

と落ち着いた様子で会話していたのに、

玄関を入って、荷物を置いた、そのほんの数秒後。

なんで、私、こんなとこまで来たんや。早く帰らないとゆりえに叱られる

ばあちゃんは、それまでの道中や話していたことを忘れたてしまったみたいでした。

私は、毎日“わからない”と暮らしている

そこからの1週間は、あまり覚えていません。

目を離したほんの数分で、ばあちゃんは家の外に出て、「ゆりえ、来てませんか?」と、マンション中のインターホンを押しまくっていました。

そして、しまいには――

お前らがゆりえを追い出したやろ(怒)

もう、何がなんだか、さっぱりわかりません。

そんなある日、駅の掲示板に貼られていた1枚のチラシが目に留まりました。

「認知症家族会、参加者募集」

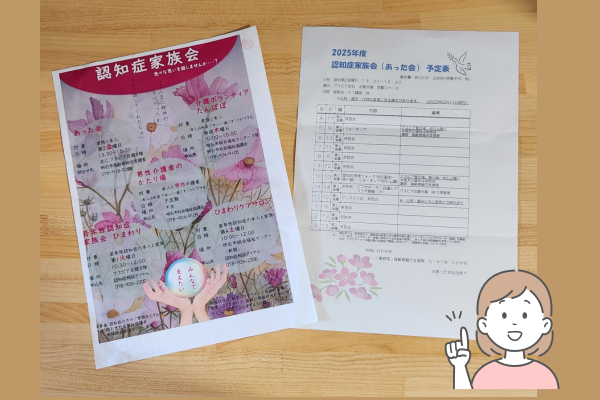

ケアマネさんからも勧められた『認知症家族の会”あったかい”』は、毎月第2金曜日にパピオス7階で開かれています。

そこには、同じように介護をしてきたお母さん達が、私の愚痴にじっくり耳を傾け聞いてくれました。

また、介護の専門家が、日々の困りごとに具体的なアドバイスをくれます。

福祉課の方に、「今すぐ使える制度」や「これから申請できる支援」を教えてもらいました。

社会福祉法人 明石市社会福祉協議会

👉 認知症家族会と認知症カフェ(令和7年度版(2025年度版))

※地域の福祉情報や家族会、介護者向け講座の案内が掲載されています。

認知症支援の輪“オレンジでの学び”

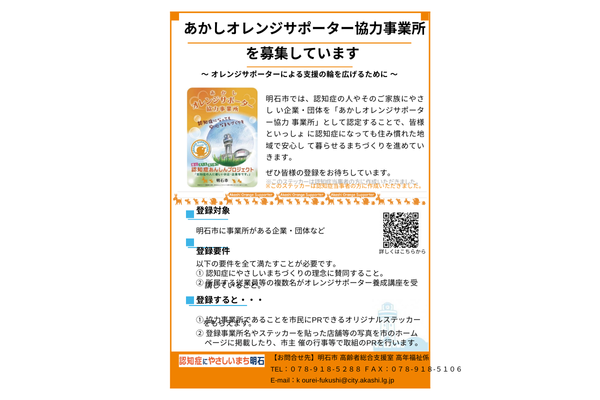

私が参加した「オレンジサポーター養成講座」は、

地域で認知症の方やその家族を、みんなで支えていこうという小さな一歩。

そのために、講座では、認知症の基礎知識や接し方、声のかけ方など、すぐにでも役立つ話を聞くことができました。

イラストからわかる「すべてが無くなる訳じゃないこと」

講座で配られたパンフレットには、認知症の方が描いた、とてもやさしいタッチのイラストがありました。

認知症になったからといって、すべてが無くなる訳ではなく、自分が今までやってきた事のほとんどは覚えている事が、このイラストを見たらわかります。

初期の段階で、正しく動くことで、その後の人生も生きやすくなるんだと思いました。

出来ないことも増えてくるけど、残ってる部分は人生で積み上げてきたもの。

碁の上手な男性が、認知症になって一時は打てなくなったけど、その後、もう一度、碁会に通い出し認知症になる前の階級まで戻した話を聞きました。

認知症になったからと言って、それまで積み上げてきた物がすぐに無くなる訳じゃないんだと思いました。

オレンジのバッチが認知症家族を救いました

講習を受けた人に配られるオレンジ色のバッジには、「認知症について、私は理解があります」といった意味が込められています。

今回の講習で、オレンジのバッチが人を救った話を聞きました

ご夫婦で買い物中、旦那さんが突然「トイレに行きたい」

旦那さんは若年性認知症。

奥さんはトイレに入ることができず、困り果てていた時、

偶然その場にいた人が声をかけてくれて、一緒に男子トイレへ

その人はオレンジのバッチを付けていて、奥さんも安心して頼ることができました。

ほんの数分のことかもしれません。

でも、その数分が家族にとっては“救い”だったんだとわかります。

私もスーパーに買い物に行った時、

トイレに行ってくるから、先に買い物しておいで

…….!。

パニックになってしまいました。

前にも、トイレから出てきたばあちゃんが勝手に外に出てしまって、探し歩いた事がありました。

本人はしっかりしてると思ってるから、私が、どうして一人で行動させないのかわからない。

「こんな時、誰かが声を掛けてくれれば…..」

その時、講習で聞いたご夫婦の話を思い出しました。

これからの認知症介護は情報が大事

最近、「シルバーサポーター育成講座」も受けることにしました。

「助け合い」って、大げさなことじゃなくて、ちょっとした気遣いが、その人にとって大きな助けになる。という事はわかったけど、

何をどうしたらいいのかわからない

だから、まずは、オレンジサポーター育成講座で「認知症を知る」ことにしました。

全国でこういった「認知症サポーターキャラバン」の取り組みが行われています。

介護してる方は、もちろんだけど、それ以外のどなたにでも必要な情報が詰まった講義だと思います。

あれから、1年、ばあちゃんには施設に入ってもらっています。

もし、ばあちゃんが「オレンジサポーター育成講座」を受けていたら、今も義姉の家で暮らせていたんじゃないのか。

そんな風に思わずにはいられません。

▼参考リンク:

🟠 厚生労働省|認知症サポーターについて

※地域で開催されている「認知症サポーター養成講座」や活動内容が掲載されています

ここまで読んで頂きありがとうございます。

三段腹トメ子

介護しながら、今の経験を仕事にしませんか?

認知症家族の会でも、ケアマネさんにも、本当の気持ちを受け入れて、少し違う時間を探してみませんか?

▶ 医療・介護・福祉の求人サイト『ジョブソエル』はこちら

(ジョブソエルを介護の転職に活かす方法もあわせてご覧ください)