介護の形は人それぞれですが、共通して大切なのは――

自分を犠牲にしすぎないこと

だと私は思います。

私自身、義母の認知症介護をしていた時には、「まずは自分を大切にしよう」と意識していました。

そうでなければ、介護も自分の生活も続けていけなかったからです。

前回の記事では、40代男性が「仕事」と「始まる介護」の両立を、どう工夫しながら向き合ったのか。

こちら【『イチロウ介護のサービス』子世代が知っておきたいポイント】で紹介しました。

私も、イチロウの記事を書くことで、「介護で自分の生活を諦めない」そんな選択も可能になる事を知りました。

今回は、専門家のサイトを活用しながら、介護で使える制度や仕組みをまとめました。

最初は「介護保険ではできないこと」から見ていきましょう。

最後に、あなた自身の介護の形を描くヒントになれば幸いです。

介護保険サービスにある”制度のギャップ”

私は、介護の専門家ではありませんが、認知症の義母や父の最期を支えた経験から、国の介護制度だけでは埋めきれない部分が多いと実感してきました。

そこで今回は、現役”ケアマネージャーまーこさんの(家族介護のトリセツ)“の記事を参考に、訪問介護の生活援助で「できないこと」を一緒に見ていきたいと思います。

私が訪問介護を使えなかった理由

まず、義母の認知症介護は、私の家での在宅介護でした。

ですが、同居している場合、介護保険を使ったサービスの中でも訪問介護(生活援助)は対象外だったんです。

週4日のデイサービスと私が仕事を辞めることで、なんとか1年間の在宅介護を続けられました。

ただ、自分の体調を崩した時には…

同じ事をくり返す義母と、二人きりで狭い家にこもるのが本当に苦しくて…。

数時間の訪問介護をお願いしましたが、「人手が足りないから」と断られました。

「なぜ、ケアマネさんが訪問介護を勧めなかったのか」その理由を、まーこさんの記事を読んで初めて納得できました。

生活援助の「できないこと」とは

まーこさんの記事では、訪問介護の生活援助「できないこと」4つに絞って紹介されていました。

実際には、もっと厳格で細かいルールがあるそうですが、ざっくりまとめると次の4つです。

- 本人以外への援助

- 日常生活に直接関係しない援助

- 日常的な家事ではないこと

- 同居家族がいる場合の援助

つまり、私たちと一緒に暮らしていた義母は、そもそも生活援助の対象外だったんです。

同じことを繰り返す義母に向かって私に出来ることは、

「今は、声が出ないから」「しんどいから、ちょっと休ませて」

と、言い続けるしかありませんでした。

もしあの時「介護保険外サービス」を知っていたら

あの頃、もし「介護保険外サービス」イチロウを知っていたら、きっと迷わず電話していたと思います。

スポットで買い物を頼んで、家族のご飯を作ってもらい、義母の話し相手をしてもらうーー。

そう考えるだけで、当時の私の心はずいぶん軽くなったはずです

*介護保険外サービスとは、従来の介護保険では対応できなかった部分を自費で補うサービス。

「イチロウ」について、以前書いた記事で詳しく紹介しているので、よかったらこちらもご覧ください。

介護保険は素晴らしい仕組み、でも万能ではない

介護が必要な高齢者やそのご家族を支える仕組みとして、介護保険制度は本当にありがたい存在です。

LIFULL介護のサイトでは「介護は社会みんなで支える仕組み」として、制度のしくみや対象・申請方法などをわかりやすく説明しています

介護は社会みんなで支える仕組み

具体的には…

- 給付対象者

原則65歳以上の「第1号被保険者」と、40〜64歳の「特定16疾病による介護が必要な場合の第2号被保険者」 - サービス内容

訪問介護・デイサービス・ショートステイやグループホームなど、複数の介護サービスが組み合わされています - 自己負担割合

1〜3割の自己負担が原則で、所得に応じて負担率も変わります

介護保険は、要介護認定を受けたご本人をしっかりと支えてくれる制度です。

それでも、「通院の付き添い」「24時間介護」「家族以外への軽度な生活支援」「同居家族の作業」など、一部対応外となるサービスもあります。

個人の工夫・選択も大事な理由

いくら素晴らしい制度があっても、実際に使うのは“私たち個人”なんですよね

制度を知って、必要な時に動けるようにしておくことが大切だと、義母の認知症介護を通して実感しました。

ここでは、私の介護経験の中で特に助けになった3つの制度をご紹介します。

身近な民生委員(ボランティア)

地域で活動している「民生委員」さん、ご存知ですか?

困ったときに一番身近で頼れる存在で、ちょっとした生活の不安や介護の心配ごとを相談できます。

私の住むマンションにも「民生委員」という金色の名札を表札の横に掲げているお宅があります。

義母や主人のことで困ったとき、何度か相談に乗っていただきました。

その方はご自身も介護経験があるとのことで、笑顔で優しく話を聞いてくれて、とても心強かったのを覚えています。

もちろんボランティアなのでできることに限りはありますが、まず最初の入り口として「誰に相談したらいいか分からない」時に力になってくれます。

地域包括センターとは

次に知っておきたいのが「地域包括支援センター」

全国に設置されていて、介護が始まる前、65歳を過ぎたら一度訪れてみてはいかがでしょうか?

高齢者の困りごとに、なんでも相談に乗ってくれて、適切な支援窓口に繋いでくれます。

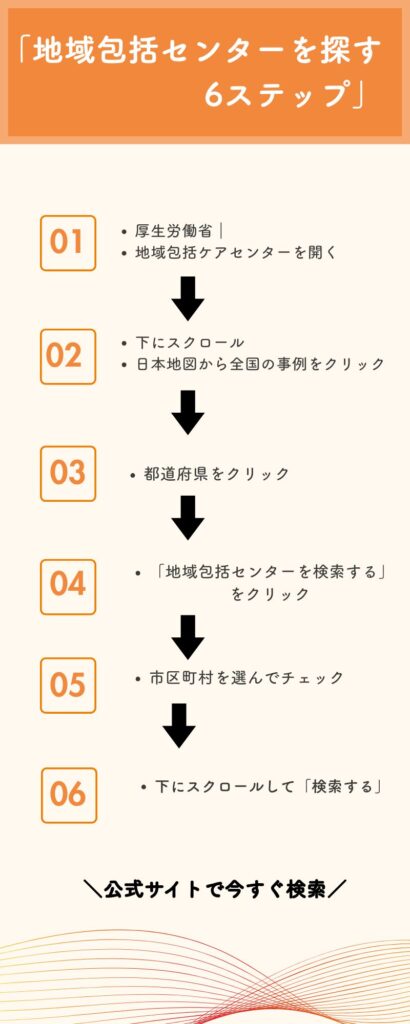

この手順で、ご自身の地域包括に、たどり着いてください。

介護認定を受けて介護サービスを受けるまでの道筋

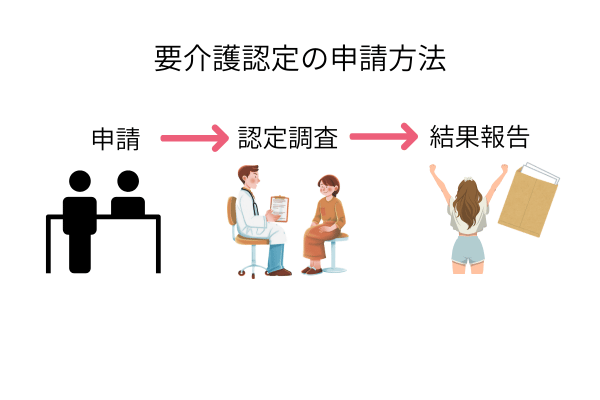

「介護サービスを利用したい」と思ったら、まず必要なのが“要介護認定”。

申請は市区町村の窓口で行い、その後、調査員が自宅に来て聞き取りや、主治医の意見書をもとに判定が行われます。

結果が出るまでに1か月ほどかかることもあるので、「早めに動く」のが大事です。

介護保険外サービス「イチロウ」も知りたい

最後に、介護が始まって

「もう限界かも」

「仕事を辞めないとやっていかないのかな」

って、思う瞬間もあると思うんです。

介護離職には、いくつか問題があるので、介護を理由に退職するのは最終手段

ここからはイチロウのお役立ちコラム「親の介護を理由に退職するのは危険?辞める前に知っておくべき制度を紹介」を参考に、介護離職を避ける方法を一緒に見ていきましょう

介護離職が最終手段である理由

親の介護を理由に仕事を辞めることは、時間を確保できるという点では大きなメリットがあります。

一方で、次のようなリスクが重なりやすく、総合的に見ると“最終手段”として考えるのが現実的です。

こうした点を踏まえると、退職は「他の選択肢をやり切ってもなお難しい」場合に検討する位置づけが安心です。

このあと紹介する「退職前に使える制度(介護休業・介護休暇・時短やフレックス・各種給付)」や

介護保険外サービス(イチロウ)**を組み合わせることで、仕事を続けながら介護を回す道が現実的になります。

まずは“辞めないための打ち手”を一つずつ試していきましょう。

退職前に知っておきたい支援制度

介護休業制度(最長93日)

介護休業制度は、「家族に介護が必要になった時」に、会社にお願いしてお休みを取れる仕組みなんです。

例えば、

- 親が転んで骨折して、しばらく日常生活に手助けが必要になった

- 認知症の症状が進んで、急に一人にしておけなくなった

- 施設やサービスを探すために、まとまった時間が必要になった

こんな時に「介護休業」が使えます。

対象になるのは、配偶者・父母・子ども・義父母・祖父母・兄弟姉妹・孫 など。

取り方はシンプルで、会社に「介護休業を使いたい」と申し出ること

最長で 通算93日まで、分けて取ることもできます。

介護休暇(年5日~10日)

介護休暇は、「家族のちょっとした介護や通院の付き添い」に使えるお休みです。

例えば、

- 親の通院に一緒に行く日

- ケアマネさんや病院の先生と打ち合わせがある日

- デイサービスや施設の見学に行く日

こういう「1日〜半日で済む介護」にピッタリなんです

対象になる家族は、介護休業と同じで 配偶者・父母・子ども・義父母・祖父母・兄弟姉妹・孫 など。

1年に5日間(家族が2人以上なら10日間)まで取ることができて、時間単位でも使えるのがポイント。

申請方法は、社内規定もあるので勤め先に聞いてください。

それ以外の制度

会社には「仕事と家族の介護を両立できるように支援する」義務があるので、社員から相談があったら、何かしらの制度を用意しておかないといけないんです。

例えば….

- 短時間勤務制度

1日の勤務時間を6時間に短縮できる - フレックスタイム制度

出社や退社の時間を自分で決められる - 時差出勤制度

始業・終業の時間を前後にずらせる - 護費用の助成措置

利用した介護サービスの費用を補助してもらえる

この中から、会社の状況に合わせて「最低1つは導入する」ことが決まりになっています。

さらに、会社によってはこんな制度も使える場合があるの

- 所定外労働の制限(残業免除)

定時以降の勤務を免除してもらえる - 時間外労働の制限

残業時間に上限(月24時間・年150時間)を設ける - 深夜労働の制限

夜10時〜朝5時までの深夜勤務を免除してもらえる

こうした制度は「辞める前にまず試してほしいもの」

職場に言い出しづらくても、

「介護で困っているので制度を使えませんか?」

と相談するだけで状況が変わることもあります。

制度だけでは足りない部分は「介護保険外サービス」

それでも――

どうしても介護のことで仕事を休めない

親を施設に預けるのは気が引ける

一人っ子で頼れる身内がいない

「近所の人や友達を頼るのもためらう」

そんな時は、まずは地域包括センターや介護保険で使えるサービスをフル活用。

それでも埋めきれない部分は、「イチロウ」に相談してみるのも一つの選択肢です。

イチロウ介護の提供エリア

介護は一人で抱え込まずに「自分を一番に優先してあげてください」

そのために「イチロウ」は、知っておくと、いざという時に役に立ちます。

「イチロウ」は、必要な時に必要な介護が受けられるオーダーメイド型の介護保険外サービスです。

使える地域が、次の8都県に限られていますが、

京都、神奈川県、埼玉県、千葉県、愛知県、大阪府、兵庫県、京都府….

今後、サービスエリア拡大していく予定です。

まずは相談だけでも、Webでも電話からでも大丈夫。