親の介護が「子どもの義務」と聞くと、なんとなく納得がいかない・・・。

そんな気持ちになりませんか。

以前、友人のA子さんにこんな相談を受けました。

私の実家では、昔から“親の面倒は女がするもの”っていう雰囲気があるの。

でも、そんなの今の世の中には合わないと思うんだけど……

確かに、昔は「介護=女性の役割」とされることが多かったかもしれません。

けれど、今は共働きが当たり前になり、介護期間もどんどん長期化してきてて

「娘だから」「お嫁さんだから」といって、全部を背負うのはおかしな話です。

実は、法律で定められている介護義務者の中に「嫁」は含まれていないのです。

それなのに、現実には一番の担い手になってしまうことが少なくありません。

だからこそ、個人が介護の負担を背負い過ぎないように、家族での分担や社会の仕組みを知っておくことは本当に大切な事です。

親の介護は必ずしも義務?

大体、本当に親の介護は子どもが背負わなきゃいけないの?

うん。

日本の法律(民法877条)には『直系血族や兄弟姉妹は互いに扶養する義務がある』って書かれているのよ

介護情報を分かりやすく解説しているこちらのサイト「リエイ介護」より

親の介護は“義務”ではなく“扶養”であり、生活状況によっては必ずしも強制されるものではありません。

ただし、故意ではないにしても、親の介護を完全に放置して死亡させてしまった場合には、刑法上の「保護責任者遺棄致死罪」に問われる可能性があります。

つまり、「民法で扶養義務がある」といっても、それって「子どもが親の介護をぜんぶ一人で抱え込まなきゃいけない」って意味じゃないんです。

そのときの状況に合わせて、できる形で関わればいい――私はそう理解しています。

介護義務の対象は誰?

ところで、お母さんたち元気?確か、A子さんの実家って3世帯で同居してたよね

そうなの。そのことで、お母さん見てると不安になっちゃって……

どうして?

60歳のお父さんも、あと5年で定年だけど、70歳まで働くつもりなの。

「でもね、おじいちゃんが最近、圧迫骨折で入院したし、おばあちゃんもここ数年、少しずつ認知症が出てきて、結局、お母さんがパートを辞めて、一人で介護してるの」

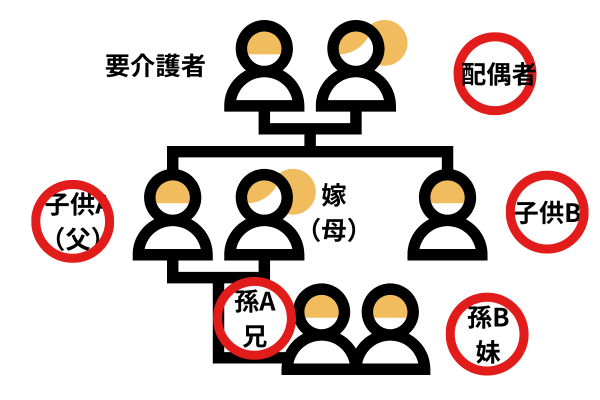

法律上の介護義務(扶養義務)がある人は誰か

A子さんの家は、日本でもよくある介護の形だと思います。

でも実は、

一番負担を背負っているA子さんのお母さんには、法律的にはおじいちゃん・おばあちゃんを扶養する義務はないんです。

ここで整理しておきたいのは、法律上の介護義務(扶養義務)がある人は誰かということ。

- 実子(A子さんのお父さん) → 義務あり

- その兄弟姉妹(A子さんのお父さんのきょうだい) → 義務あり

- 孫(A子さん自身や兄弟) → 義務あり(ただし優先順位は実子の次)

- お母さん(お嫁さん) → 法律上は義務なし

けれど現実には、義務がないはずのお母さんが、仕事を辞めて介護を一手に担ってしまっている。

という事がわかった上で、自分は何が出来るのか?

介護は分担と支え合いが前提

じゃあ、私も兄も、おじいちゃんやおばあちゃんに対して扶養義務があるんだ

そうね。優先順位は低いけれど、全く関係ないわけじゃないのよ

介護は、誰か一人が全部を背負うものではなく、分担と支え合いが大事です

私も義母を連れ帰ったとき、家族の中で一番知識があってフットワークも軽かったので、自然と介護の主役になって頑張ってきました。

でも、ある日つい義息子に言ってしまったんです。

私の時間はタダじゃないんだから、本当なら私に対価(給料に当たるもの)を渡さないといけないのよ

そのときはギクシャクしちゃったけど……。

今思えば、あれは私の正直な気持ちでした。

そして、いつか、あのときの”言葉の意味”が分かる日が来たらいいな、と思っています。

介護を家族で分担しよう

介護は「重荷」ではなく、家族の絆を深めていくチャンス

誰か一人が背負い込むのではなく、家族それぞれが「自分にできること」を見つけて関わることで、介護は“家族の成長の時間”に変わります。

例えば….

- 金銭的に支える人

- 手続きを引き受ける人

- 通院や買い物に付き添う人

こうした役割を少しずつ分け合えば、介護は長く続けられます。

そして、介護が始まる前から親や兄弟で話し合っておくことも、いざという時の大きな備えになります。

介護は家族だけの役割から、社会全体の仕組みへ

色々、教えてもらったけど、

トメ子さんだからできたんじゃない?

実際には、親子仲が悪かったり、兄弟が話し合いに応じなかったり、現実は理想通りにいかないよね…

「それでも結局、個人の力でどうにか乗り越えなきゃいけないの?」

そんなふうに一人で頑張らなくても大丈夫

頼れる仕組みや人はちゃんとあるんだから。

ビジネスケアラーの対策

仕事と介護の両立が求められる、40代・50代の働き盛り世代の大きな課題は、

「介護離職」です。

厚生労働省調べによると、令和4年の介護・看護を理由による離職者が10.6万人にまで増加しています。

介護を理由に仕事を辞めてしまうことは、その瞬間は仕方なく思えても、収入の減少や再就職の難しさにつながり、将来の生活に大きなリスクを残しかねません。

でも、それを避けるための制度はいくつもあります。

前回ご紹介した記事【『イチロウ介護のサービス』子世代が知っておきたいポイント】でもお伝えした通り、公的支援をベースにしながら、不足分を「介護保険外サービス」で補う方法があります。

また、【自分の生活を守る為、親の介護では公的保険も「イチロウ」も】という記事では、退職を考える前に知っておいてほしい制度や仕組みをまとめています。

そもそも、介護が今の高齢化社会で「家族だけでは抱えきれないもの」になっていくことは、2000年4月に創設された介護保険制度(厚生労働省『介護保険制度』)からも分かります。

この制度こそが、「介護は家族だけではなく、社会全体で支えるもの」という考え方の土台になっているのです。

医療の進歩によって介護期間が長期化

医療の進歩によって、平均寿命は男性81歳、女性87歳と大きく延びています。

長生きできるのは喜ばしいことですが、その分「介護の期間」も長くなる可能性があります。

ふと不安になるのが――

「親の介護は、いったいどれくらい続くのだろう?」ということ。

正直、

どうか、健康で長生きして、そしてコロっと逝かせてほしい

と、祈ったことも(笑)

けれど現実には、健康で長生きしてもらうための工夫が大切です。

たとえば、私の母の場合――

- 食事は介護食のケイタリングを取り入れ、栄養のバランスを整えるようにしています。

- 運動は「要支援2」の認定を受けて、週1回「歩こう」デイサービスを利用。リハビリを兼ねて体を動かしています。

- 検診では認知症テストを定期的に受けてもらい、薬の効果を確認。脳腫瘍を患っていても大きな認知機能低下は見られません。

- つながりとして、趣味は特にないものの、週1回のデイサービスや自治会の健康体操に参加し、地域との関わりを持っています。

- 認知症への備えとしては、「家族会」に出席し、同じ悩みを持つ人たちと交流できるようにしています。

こうして振り返ると、特別なことではなくても「小さな工夫」を積み重ねること自体が、介護義務を果たしていることにつながるのではないでしょうか。

その結果、母も私も大きな負担を感じることなく、日々の暮らしを続けることができています。

まとめ)時代に合わせた介護の形とは

ここまでお話してきたように、親の介護は「子どもの義務」と法律で定められてはいますが、必ずしも子どもがすべてを背負うものではありません。

現実には、義務がないはずのお母さん(嫁)が一番の担い手になってしまうこともあり、そこには法律と現実のギャップが存在します。

だからこそ、家族で話し合い、法律や制度を知っておくことも大事なのね

そうなの。介護は一人で抱え込むものじゃなくて、分担して、社会の仕組みにも頼っていいのよ

それと、親にも“老後を長く楽しむための工夫”が必要なことを話してみるね

うん、それが一番大切だと思うわ。

「介護をどうするかだけじゃなく、親がどう過ごしたいかを一緒に考えることが、家族にとっても大きな力になるのよ」

時代に合わせた介護の形とは――

「一人で背負う」から「家族と社会で分け合う」へ。

そして、親が最後まで“その人らしく生きる工夫”を一緒に見つけていくこと。

これこそが、これからの介護に求められる姿なのだと思います。

ここまで読んで頂きありがとうございます。